【Cover Story】感覺先決 林穎璋

【Cover Story】感覺先決 林穎璋

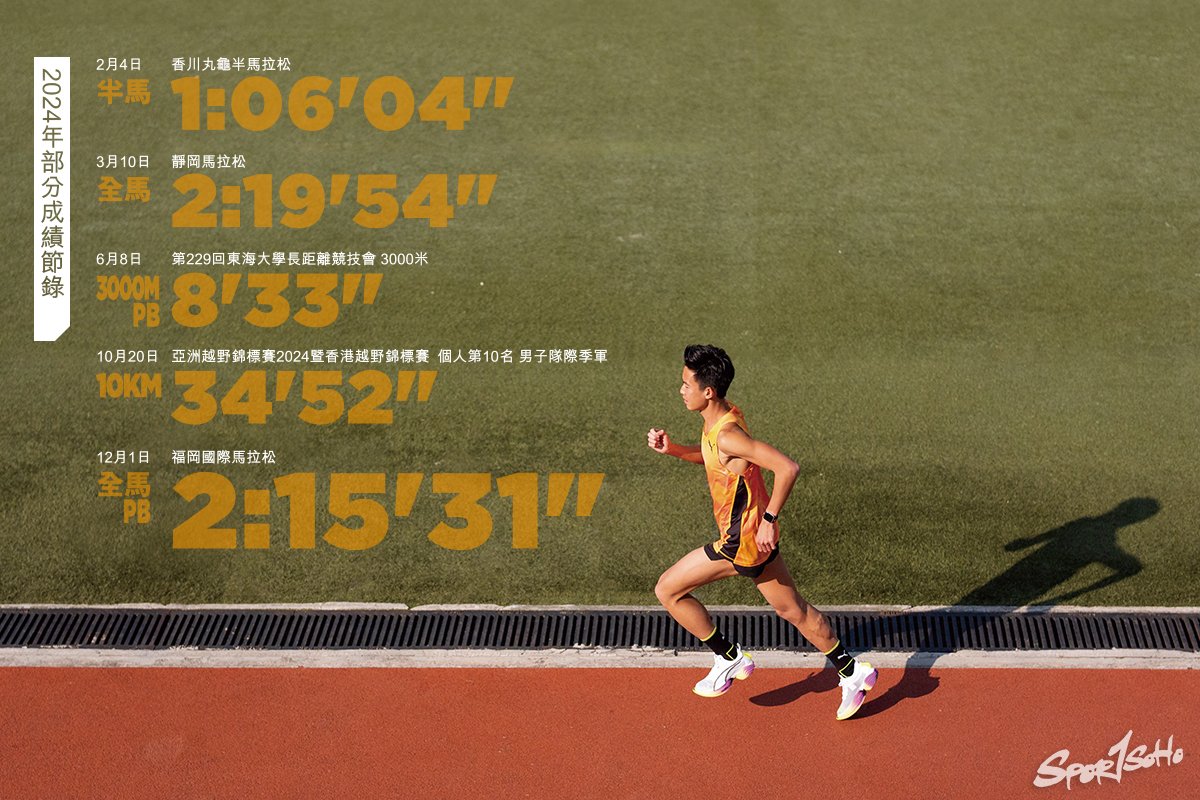

林穎璋 全馬PB 2:15'31"

截至2025年1月,香港本地跑手只有4位能夠在馬拉松跑進2小時20分內(Sub220),而Vincent只跑了兩次馬拉松已達此成就,是4位跑手裡馬拉松資歷最淺的一位。月前他於日本福岡出戰第三次馬拉松,以2小時15分31秒,將個人紀錄大幅提升了4分鐘,進境驚人。

不少精英跑手在sub230裡奮鬥多年也未能衝破220大關,筆者垂詢Vincent的秘訣,他思索了3秒說:「我相信全職,能夠全心全意投入是關鍵,另外在訓練上我會相信自己的感覺,而不是盲目跟著課表訓練,因為狀態有高低起伏,聆聽自己的身體很重要。」跑步是一門講求「累積」的運動,投入了付出了的,永不會背叛自己;我們要相信「累積」的成果,不要拘泥於數據,「個人狀態、天氣、恢復等等都會影響我們的日常訓練。當天氣炎熱,可能做到一半或大半的課表已經很辛苦,那麼應否堅持下去呢?這是我在夏天訓練時的情況。」

結果他選擇聆聽自己的身體,果斷中止練習,捱下去即使能夠完成課表但效果可能適得其反,導致過度訓練(Overtrain)。「但能夠做這個決定是因為我有13年跑步的經驗累積,知道自己的限制在那兒,這件事要自己去拿捏。」能夠以自己的感覺出發,皆因背後有科學化的數據及奧運級教練Rory Linkletter的分析為輔助。

Vincent的一句「靠自己感覺」,其實背後累積了多年的努力及身邊多方面的幫助,但到頭來關鍵,始終都是回到運動員自身的心態。

「最重要是我知道自己是在正確的道路上,

那就可以渡過低谷,相信自己的感覺。」

「那時候就想,原來香港選手在亞洲舞台上

都可以不輸蝕,有沒有機會可以做得更多、更好呢?」

契機

Vincent的長跑啟蒙於中學時代。他就讀香港華仁書院,中三加入長跑越野隊開始訓練,但至中五遠赴至加拿大升學,「本來以為到那邊可以繼續訓練,但沒人陪跑又沒有教練,冬天只有攝氏零下20度,不久就荒廢了。」至回港後才重拾興趣,但與很多跑手一樣,在工作與跑步間掙扎,至2022年6月才迎來契機。

「那時我辭去當時的全職工作,因為覺得自己去到一個轉折位,如果要再進步就要花多點時間心機。另外,當時想轉型去讀書,讀一些運動相關的學科,所以就在教大讀教育碩士。」大學生活令他能夠投放更多在跑步上,2023年2月參與香港馬拉松征戰初馬,跑出2小時33分,令他確信自己的潛力;但最珍貴的經歷是成為香港代表參與2023年8月的成都世界大學生運動會,並且在及後能夠參加亞洲半馬拉松錦標賽,「成都世大運是經大專體育聯會代表香港參賽,但亞洲半馬拉松錦標賽是真正穿上田徑總會的港隊衣服去參加亞洲水平的大型賽事,是真正代表香港,可說是夢寐以求的機會。」這場賽事他跑出1小時08分09,在32名亞洲代表中排名14,據體院要求,於亞洲級賽事排8-16名的都有機會獲得資助運動員資格;Vincent因而獲得田徑總會提名,推薦他為獎學金運動員,這是他成為全職運動員的契機。

2023年日本丸龜半馬

全職

「當時的成績達到體院要求,能夠成為一個全職運動員,但說真的,接到達標消息時沒有什麼感覺,因為當時我覺得自己有機會可以代表香港參加亞洲賽,對我來說已經是賺了。」反而是在賽事結束後,他看著自己的排名,在心裡靜靜燃起了一團火,自己能否躋身前列位置?在缺乏一切的情況下仍能跑出中游位置,給自己1-2年時間,可否做得更好?

坐言起行,2023年11月,他透過現時的經理人接觸到加拿大馬拉松代表Rory Linkletter,開始了對2024年的想像。「其實我覺得自己距離全職的成績還差一點。我在2022年和2023年都覺得自己還未真正是個運動員,但知道自己到2024年4月(編按:全職獎學金運動員身分在2024-25年度才開始),真的去做一個全職運動員了,當拿到體育院資助,自己就有責任,不可以說我自己想練才練,很多事情都要交代,並且是要公正交代。」Vincent認為他的蛻變始於心態,聘請Rory作遙距教練是另一個他進步的契機,因為他知道要再進一步就是要脫離往日的方式,以一個全新的姿態挑戰。

2024年靜岡馬拉松

同行

在亞洲半馬拉松錦標賽後,Vincent感到自己需要一個教練,但起初其實也有一個過渡期,「開始時的1-2個月,大家需要時間建立互信,開始時你不知怎樣我也不知怎樣,但建立了後,所有事情就變得順利。」Rory Linkletter是現役跑手,上年參與了巴黎奧運。他的訓練模式與香港模式截然不同,香港訓練著重課表數據,包括配速、里數,要刻苦完成,Rory的模式則相對比較人性化,「他比較像一個同行者,會和你一起聊天,大家平起平坐。大家可以分享難處,你又可以知道他的想法,在互相理解後,執行計劃上會順暢一點,因為這個是大家溝通完後得出來的結論,就變了大家會少了磨擦。香港模式則是由教練由上而下主導,與跑手間的關係沒那麼近,外國模式教練會跟運動員一起同行,角色很不同。」

Rory帶給Vincent最大的改變,是溝通。「他幫我提升了溝通的重要性,他鼓勵我多說一點。我以前比較害怕,因為怕自己說完後,教練不會理會。另外就是他給了我一個運動員的心態,這是他這年給我最多的東西……我們會談哪場比賽要做哪些事,他不會有些不切實際的計劃,引導我想的東西可以想得很遠,但所有東西都要很實際。」

「我不可能把一切都丟下,自己一個去外地練習。

包括我的學生、家人,所以我和團隊決定了寧願辛苦一點,

但不離開香港。」

方法

實際上,訓練還是有課表。「我的課表最辛苦一定是9月時,因為那時候有一個重叠的情況,是快要完成我的亞洲越野賽的訓練,但同時間又要開始我的全馬訓練,所以就會多一些長課,變相有時可能在9-10月時,教練要我做25-30公里的長課,那時候就真的很辛苦。」即使在晨早7am起步,都有攝氏30度,「有幾次都頂不住上了岸,事後跟教練說,他都明白我的情況。他不會說『你做不到你就不行了』,他都沒有這樣,他都很鼓勵我,『不要緊,下次再做,你知道你付出了這個努力的話,就算一兩次做不到也不要緊。我們看長一點,總之就不要傷病』。當然大家要有信任和默契,我會形容為一個不疾不徐的步伐。」

Vincent的長課都是在跑馬地訓練,「以4分1K開始,然後要慢慢去到3分30或者3分20,接近全馬的步速,一星期會有一次。中間則做一些重課,可能是看2K或者3K的間歇跑,所以其實整個9月-10月都很累。到11月就開始看到曙光,所有東西都相對上順利了。」這樣的訓練也不是頂著就能做到,當中亦有時轉變,例如有時會改為在跑步機跑兩個小時,會因應情況用一些不同的方法去處理困難。「教練的指導是要去頂那個辛苦,然後慢慢地去承受……從而你每一次的訓練後,你的心態會越來越強大,只要心底知道自己有一個持續性的進步,知道自己是每一課都做得比之前好,這樣就可以了。」踏入10月,他開始看到成效,當天氣轉涼,本來的課表變得輕鬆,「當時用八、九成力才做到的事情,之後就用了五、六成就做到。」

亞運目標 2:10'

水平

2024年2月及3月的佳績,令Vincent確信自己走在正確的路上,後半年的比賽,則是印證方法的試金石。「過去半年期間,有好幾場比賽對我來說十分重要,例如是亞洲越野賽,我希望在這半年透過比賽慢慢平衡狀態,分階段去進步,到12月1號練出最好的狀態去迎戰福岡馬拉松。」Vincent以不同比賽去提升狀態,當中包括亞洲越野賽的選拔賽、一些本地速度賽等,以一些相對小型的本地賽去慢慢取回比賽的感覺。「換言之,其實這個半年訓練的課表是不斷變的。因為這半年其實都發生了很多事,7-8月就要開始為亞洲越野賽的排名作準備,那陣子天氣是非常不適合,但過不了多久又收到通知原來有個選拔賽,可能每星期都有不同挑戰。」

所謂心態決定高度,決定留港訓練就想辦法迎戰,「除了盡量改在清晨及黃昏後練習,也可以幫自己去減壓,去解決身體上的疲勞。例如預約到在體院訓練時,就去看物理治療、按摩……其實沒有外界想像中那麼難預約,前提是你要有計劃,你真的要預約,而不是在急症時才找幫助。」與Rory的溝通令他更注重細節,無論是訓練、飲食、回復等都要做好。「總括就是專注把所有時間和心思放在一個全職運動員身上,我想之前半年除了跑、訓練和休息,其實沒有其他東西。一個訓練做不做得到,就只是取決於優先次序。」其實Vincent也有教班,因體院數千元資助並不足夠,這也是他需要在清晨安排訓練的原因。

這個賽事港隊歷史性獲得團體季軍,證明香港有力在亞洲水平競逐,成績亦令港隊能夠申請更高級別資助。

目標

新一年的一大目標是日本丸龜半馬,這將會是他第三次挑戰同一個賽事,「參賽有三大原因,第一就是它的參賽選手水平非常好,他們有大部分——可能80人可以跑到1小時頭的速度,那就較有機會跑出理想時間,第二當然是天氣,第三個就是這條賽道非常平坦。有這三方面的加乘,我相信可以嘗試挑戰半馬拉松的紀錄。」這一年的丸龜還有一個亮點,就是他的教練Rory也將參賽,終於可以與教練真正意義上的同行。

2025年,Vincent參與的賽事基本上都會以挑戰香港紀錄為目標。他覺得訂下怎樣的目標,也是全職運動員與業餘運動員的一個分野,順境時當然更要朝著一個更高水平挑戰,例如放眼2026年亞運,應以全馬2小時10分的一個亞洲級時間為目標。「其實誰都知道(運動員的路)一定不會是一條直路,一定會有順境及低谷,這時候究竟要怎樣面對呢?在低處時,起碼不要令自己退步到不堪一擊,心態上如何看待失敗、低潮,所有事都有快有慢,我覺得假若你只有三分之一(狀態)時,你如何接受一些不如意的成績,或者沒想到的事,都可以令自己有一個進步的機會。」換句話說,就是即使當狀態不佳,難以做出好成績,也要在賽事中找尋正面元素,令自己有所得著。有這樣的心態,而這只是Vincent全職跑步的第二年度。

Text:Jack

Photo: Conrad、受訪者提供

Design:Yvonne

原文刊於《運動版圖》2025年2月號

更豐富內容請支持印刷版或電子版!