肌肉筋膜組織互動(下)|運動科學與創傷

肌肉筋膜組織互動(下)|運動科學與創傷

承接上期,我們繼續討論肌肉及筋膜組織在其他收縮及伸展時的關係。

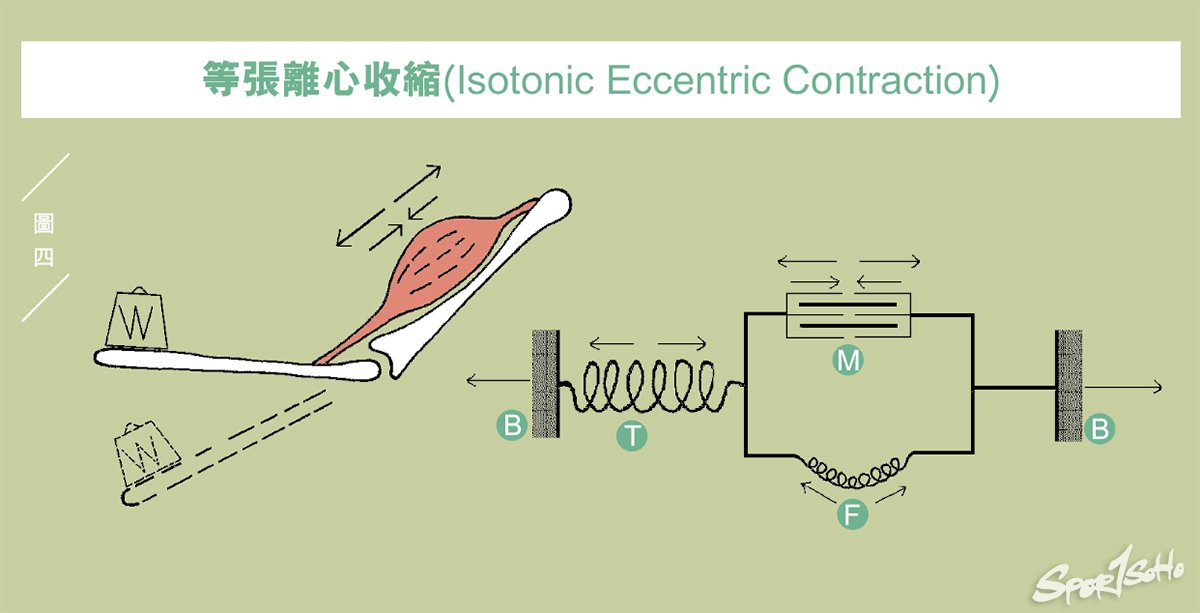

定義:外來阻力(W)不變,阻力大過肌肉收縮力量,肌肉被延長,關節角度遽增。

機理:肌小節(M)收縮產生力量,但收縮力量未能超越阻力(W),肌腱(T)、肌小節(M)及筋膜(F)在承受張力下均被延長,關節角度向肌肉被伸展方向遽增。

例子:下樓梯時大腿四頭肌正在發力,但因膝蓋屈曲被延長,大腿四頭肌處於等張離心收縮狀態。

要點︰

當肌肉强力收縮時被强行快速伸延,肌肉產生的力量最大,最高可達至等長收縮的1.8倍3。例如揹重背囊奔跑下山,大腿四頭肌及小腿肌肉筋膜承受極大張力,若肌肉筋膜組織未能適應,這樣强大的張力會損傷肌小節的收縮蛋白、筋膜組織及肌腱,臨床上大部份的肌肉筋膜組織損傷都與强力的離心收縮有關。

日常生活中,低强度的離心收縮不會令肌腱明顯延長,但在跑步、跳躍等高强度運動時,肌腱的伸延可作為緩衝機制,有助減低肌肉受傷機會,同時被伸延的肌腱可像弓絃一樣儲存回彈力以提升運動表現及減低能量消耗4。跑步時大約40-60%能量就是靠這些回彈力提供5。

硬度較高的的肌肉肌腱組合能儲存更多回彈力6,7,就像弓箭的弦線一樣,繃緊堅硬的弓弦會儲存能量,讓箭射得更遠。不單如此,研究也發現,足跟腱越長(Achilles tendon),跑步效率便越高,但卻與粗幼無關8。不過肌腱承受強大張力,也是較易勞損的部位,尤其是肌腱骨骼附著點(Enthesis)9。

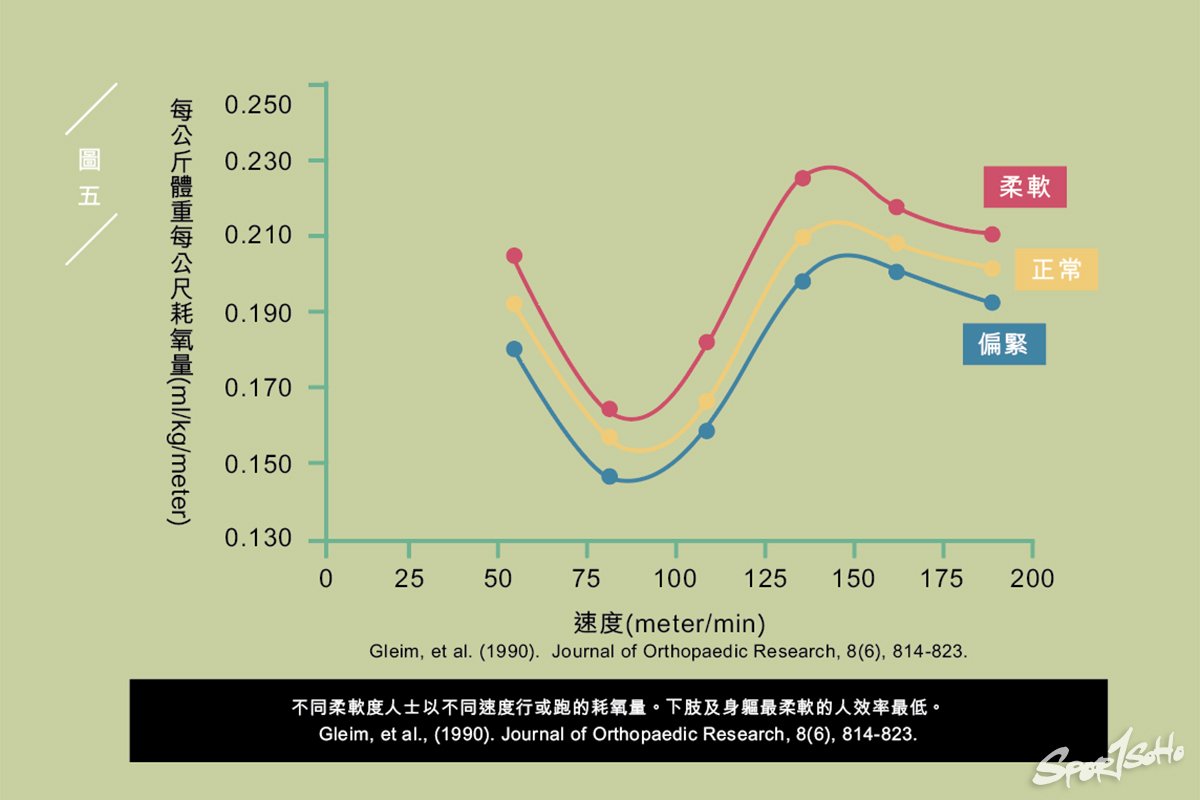

有些跑手非常強調柔軟度,紐約Lenox Hill Hospital運動醫學中心Gilbert Gleim找來一百位20-62歲人士,首先量度他們的下肢及身軀柔軟度,然後分成偏緊、正常及柔軟組別,各人以不同速度行或跑,同時量度攝氧量,結果發現在不同速度,偏緊的運動員耗氧量比柔軟者節省8-12%氧氣(圖五)5。Nebraska Wesleyan University的研究也同樣發現坐地前伸柔軟度越差的人,跑步效率越高10。

有趣的是,一方面有些跑手強調柔軟度,努力伸展,但同時又穿上最新科技,能有效儲存回彈力的纖維碳板跑鞋。即是一方面削弱肌肉肌腱組合的回彈能力,但又想藉碳板鞋儲存回彈力增加速度,是否有點自相矛盾?也有些跑手突然轉用碳板鞋,但筋膜肌腱來不及適應強化,若不夠強韌的話,回彈力傳至下肢的筋膜肌腱,又會使其受傷。

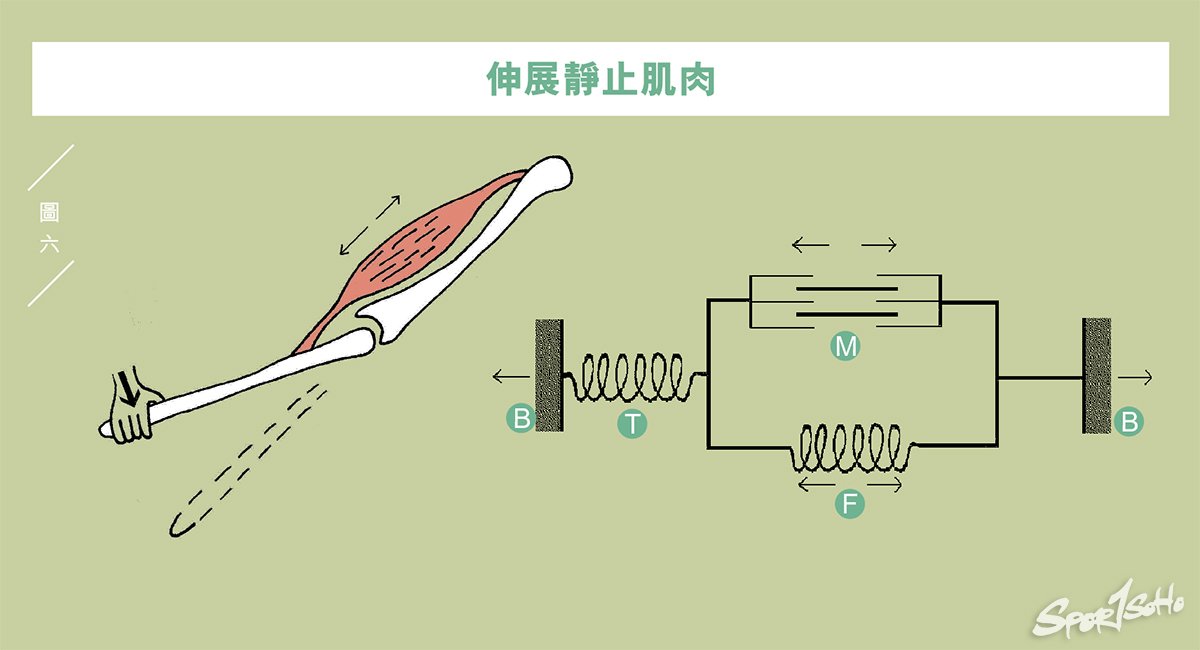

定義:以骨骼作槓桿扳動關節伸展靜止肌肉,關節角度遽增。

機理:沒有收縮的肌小節(M)及筋膜(F)被延長,彈性相對較低的肌腱(T)雖然承受同等張力,但沒有被延長,關節角度向肌肉被伸展方向遽增。

例子:自主或被動的伸展運動,或俗稱「拉筋」。

要點︰

一般人所說的拉筋,其實是牽拉肌肉及其筋膜,而非肌腱。除非在一些能夠被極度延長的肌肉肌腱組合,例如大腿後肌。

長期頻密的伸展,可使更多肌小節生長串連在肌肉兩端,肌肉會變長(好像火車增加車卡),但不是延長。同一塊肌肉內的所有肌纖維不一定會依同一方向排列,要全面伸展所有肌纖維,便要多方向的伸展,一成不變,只盲從單一固定的所謂正確伸展姿勢,往往不能湊效。

有些肌肉因其位置的關係,不可能有效地伸展。

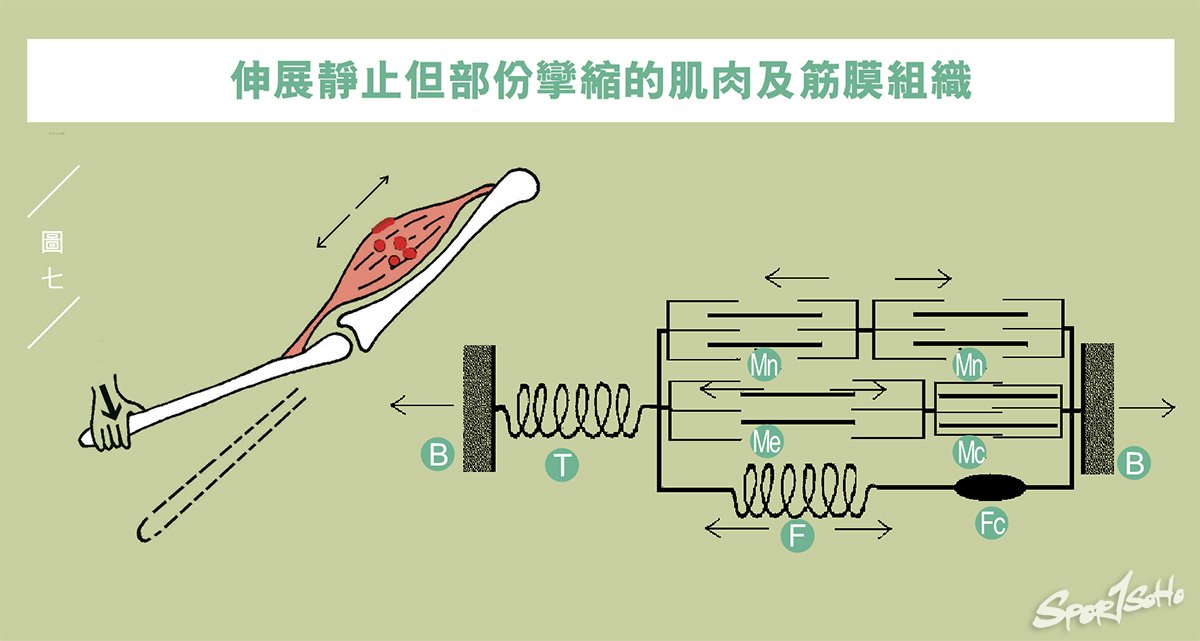

定義:以骨骼作槓桿扳動關節伸展靜止,但部份攣縮的肌肉及筋膜組織,關節角度遽增。

機理:沒有收縮的正常肌小節(Mn, normal)(Me, elongated)及筋膜(F)被延長,尤其是與攣縮的肌小節(Mc, contracted)串連的正常肌小節(Me)。彈性相對較低的肌腱(T)、Mc及攣縮的筋膜組織(Fc)雖然承受同等張力,但不會被延長,除非Mc或Fc的數量及範圍佔很大比例,或關節角度很大。關節角度向肌肉被伸展方向遽增。

例子:自主或被動的伸展運動,或俗稱「拉筋」。

要點:

肌肉或筋膜組織因勞損創傷產生的瘢痕攣縮會使肌肉繃緊,患者很自然的希望以伸展來消除這些繃緊的感覺,醫者也想用伸展來鬆解攣縮的軟組織。但一塊肌肉絕少會所有肌肉纖維或筋膜一同攣縮,伸展肌肉時,正常有彈性的肌肉及筋膜會首先被伸延,彈性極低的攣縮軟組織可以原封不動。若正常肌肉及筋膜的延長可抵銷病變軟組織的攣縮,關節也可有正常的活動幅度,但攣縮軟組織並不會因此鬆解。試把一條繩索串連一條橡筋,然後牽拉兩端,能被延長的是繩索還是橡筋?更何况有些「緊」其實是源自傷的感覺,因此,臨床上有不少患者,其關節活動幅度正常甚至極佳,但仍覺肌肉繃緊,受傷的體操運動員及修練瑜伽者便是典型例子。明乎此理,便不要奇怪為何努力伸展也未能解決部分痛症。

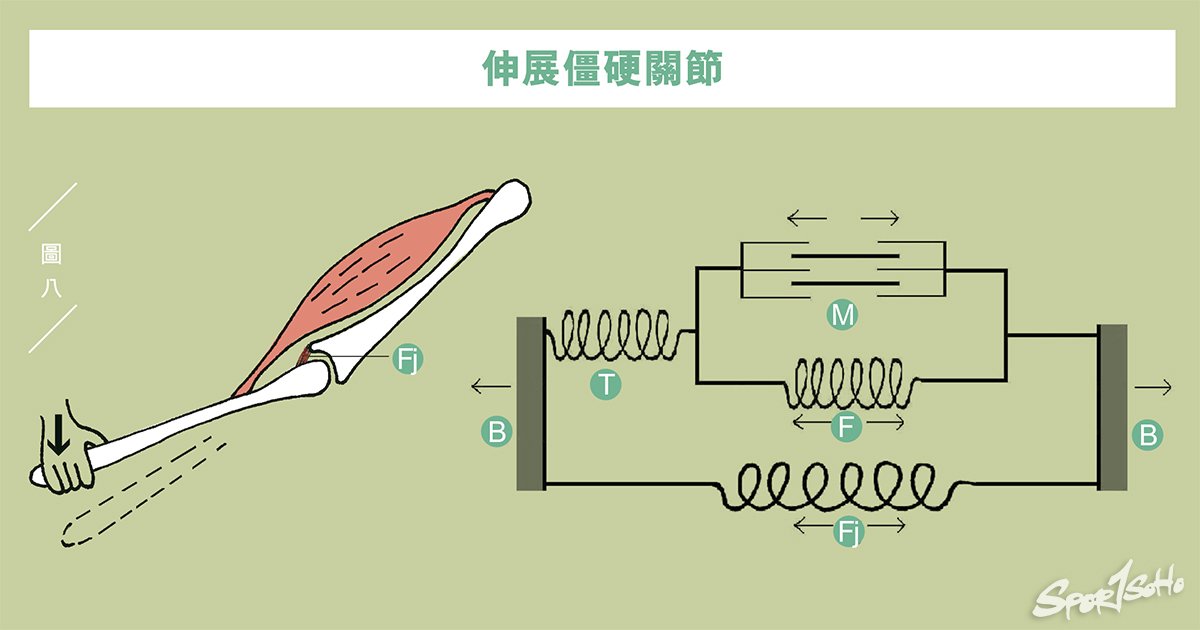

定義:以骨骼作槓桿扳動關節,關節角度遽增直至被關節附近攣縮筋膜組織(Fj),如韌帶、關節囊)所阻。

機理:開始時,沒有收縮的正常肌小節(M)及筋膜(F)被延長,直至牽拉到關節附近攣縮的筋膜組織(Fj)如韌帶、關節囊等。

例子:日常的伸展運動,或被動的關節鬆解手法。

要點︰

要把伸展力量集中在(Fj),便要首先鬆解相關的肌肉及筋膜組織(M&F),或改變骨骼位置,讓肌肉放鬆後,才伸展關節附近攣縮的筋膜組織(Fj)。一般人常說「拉鬆關節」,其實關節周邊筋膜組織不可能一次被拉鬆延長,拉斷則可!除非是黏連(Adhesion),但也有機會拉傷周邊筋膜組織。所謂「拉鬆」,真正意思是經長期頻密伸展,令攣縮的筋膜組織重塑變長,改善關節僵硬。伸展後即時短暫的鬆動感,部分是來自筋膜組織的蠕變特性(Creeping)及對伸展的耐受性。

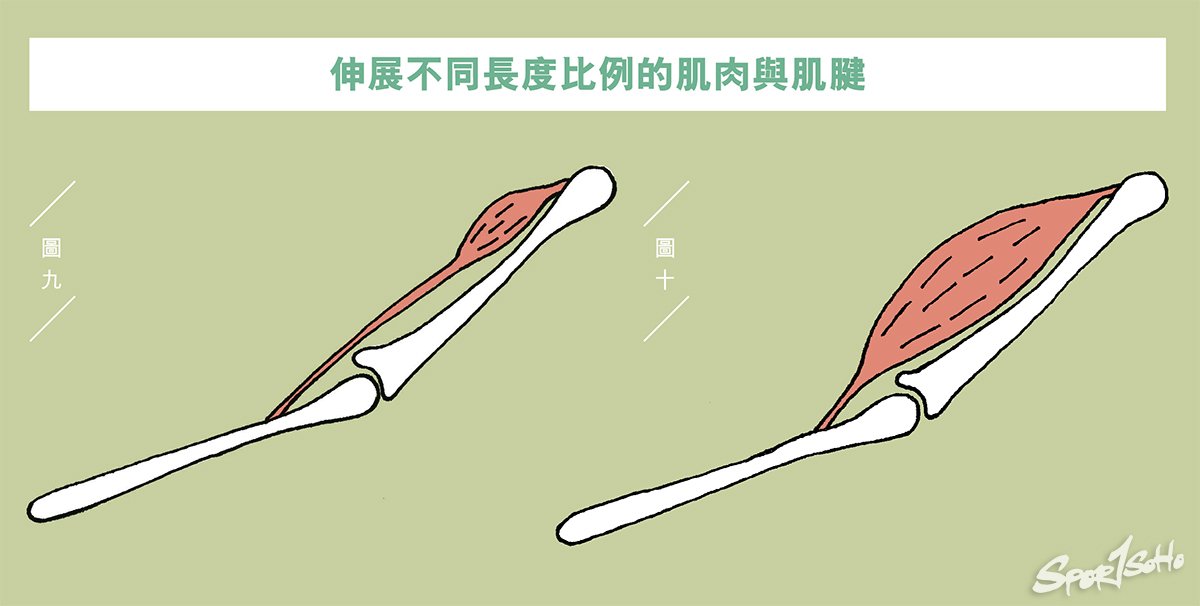

身體各部位的肌肉與肌腱長度比例不會相同,有些短短的肌肉拖著長長的肌腱(圖九),另外有些肌肉的肌腱卻很短(圖十)。這些分別也會影響各軟組織在不同運動時的反應。

例如當伸展短肌肉長肌腱組合(圖九)時,肌小節首先被伸延,但因為肌小節串聯的數量較少,關節角度不需太大已可被完全伸展,若關節角度再增加,隨之被伸延的是包圍肌肉的筋膜組織及肌腱。所以這類肌肉的肌腱也可以靠伸展運動延長。

但伸展長肌肉短肌腱組合(圖十)時,肌小節雖然同樣先被伸延,但因為肌小節串聯的數量較多,關節角度角度要很大才可被完全伸展。更甚者,關節角度被韌帶、關節囊、及其他肌肉所限,不一定足夠讓肌小節完全伸展,更遑論短肌腱了。在這情況下,不要說肌腱,肌肉本身也不能被完全伸展,腰方肌(Quadratus lumborum)就是很好的例子。

任何運動訓練或時興的伸展治療,無論冠以什麼名堂,都離不開上述基本原理,適當使用便可提升運動表現及有助痊癒,盲目施行,不單事半功倍,甚至弄巧反拙。

參考文獻

3 Jones, D.A., Round, J.M. (1990). Skeletal Muscle in Health and Disease, A textbook of muscle physiology. Manchester University Press.

4 Fukashiro,S.,Hay,D.C.,Nagano,A.(2006). Biomechanical behavior of muscle-tendon complex during dynamic human movement. Journal of Applied Biomechanics, 22(2), 131-147.

5 Gleim, G.W., Stachenfeld, N.S., Nicholas, J.A. (1990). The influence of flexibility on the economy of walking and jogging. Journal of Orthopaedic Research, 8(6), 814-823.

6 Craib, M.W., Mitchell, V.A., Fields, K.B., Cooper, T.R., Hopewell, R., Morgan, D.W. (1996). The association between flexibility and running economy in sub-elite male distance runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 28(6), 737-743.

7 Gleim, G.W., McHugh, M.P. (1997). Flexibility and its effects on sports injury and performance. Sports Medicine, 24(5), 289-299.

8 Hunter, G.R., Katsoulis, K., McCarthy, J.P., Ogard, W.K., Bamman, M.M., Wood, D.S., Den Hollander, J.A., Blaudeau, T.E., Newcomer, B.R. (2011). Tendon length and joint flexibility are related to running economy. Medicine and Science in Sports and Exercise, 43(8), 1492-1499.

9 Sawicki, G.S., Lewis, C.L., Ferris, D.P. (2009). It pays to have a spring in your step. Exercise and Sciences Reviews, 37(3), 130-138.

10 Trehearn, T.L., Buresh, R.J. (2009). Sit-and-reach flexibility and running economy of men and women collegiate distance runners. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(1), 158-162.

Text:朱燦麟

Photo:資料圖片

Design:Yvonne

原文刊於《運動版圖》2024年8月號