13位老友記 首次挑戰10公里 We Run for Bring in Change|Running Special

13位老友記

首次挑戰10公里

We Run for Bring in Change|Running Special

渣打香港馬拉松作為一項全城盛事,每年都會撥出一部分參賽名額予不同慈善機構,務求令更多不同階層、背景的人參與盛事,感受跑步帶來的活力與喜樂。當中Bring in Change(BiC)是活動慈善計劃支持的慈善機構之一,經籌備數個月後,挑選了13位老友記首次挑戰10公里賽事。

為了能夠安全完成挑戰,參賽的老友記都需事先接受由BiC安排的課堂,訓練內容由不同教練帶領及監察,BiC領航者Clara希望是次活動能夠推廣長者運動到香港各區,鼓勵沒有運動習慣的老友記勇敢踏出第一步,享受運動帶來的健康和樂趣。

Bring in Change為註冊慈善團體,於2012年由一群運動愛好者成立。最初透過收集跑鞋及跑步服裝親身送到肯亞以支持及幫助當地跑手,近年致力推動本港社區活動,透過運動提升長者身心靈健康、扶貧及支援基層家庭及其他弱勢社群。

聚焦老友記的源由

回想起BiC的初衷,已是接近10年前。「我們開始時以做運動為綱領,是因為我們自己做運動。開始時在跑馬地,一個星期三天,早上七時至八時上班前,練習完後看到有些老人家在公園不知道在做甚麼,好像無所事事,就說『不如我們陪你做運動吧』。不趕上班那些隊員,就留多一小時,開始了第一個在跑馬地的boot camp(體能訓練班)。」Clara說。跑馬地的boot camp開始穩定後,就開始在深水埗試行,「覺得深水埗也有需要,但之後有疫情就停了。但是我們因而認識到一些養生中心,就知道很有需要,還有在上樓可能派點物資的時候,看到很多老人家都是因為疫情而留在家裡,很低落,除了身體越來越差之外,也因為留在家裡不出去,心理也很差,很大壓力,很孤單。」

在兩區舉辦Boot camp,BiC起先沒有聚焦在老友記上,即使是年輕人或小朋友參加都歡迎;但經過了數年疫情後,就確立了老友記是目標群組。「因為看到很有需要。一些長者中心都說,它們都有很多運動班,但是可能會比較怕發生意外,而不會去冒風險去做較高強度的活動。而我們想做的事正正是他們想做而實行不了的,我們相信老友記也可以挑戰自己。跑步其實很簡單,他們都可以做,或者做一些負重訓練,甚至玩三鐵其實也可以。」Clara對這個理念有信心,是因為從Boot camp及自身經驗累積而來對運動的認識,如何帶領老人家一步步投入運動,她相信只要與理念相若的教練一起合作,漸漸就能成事。

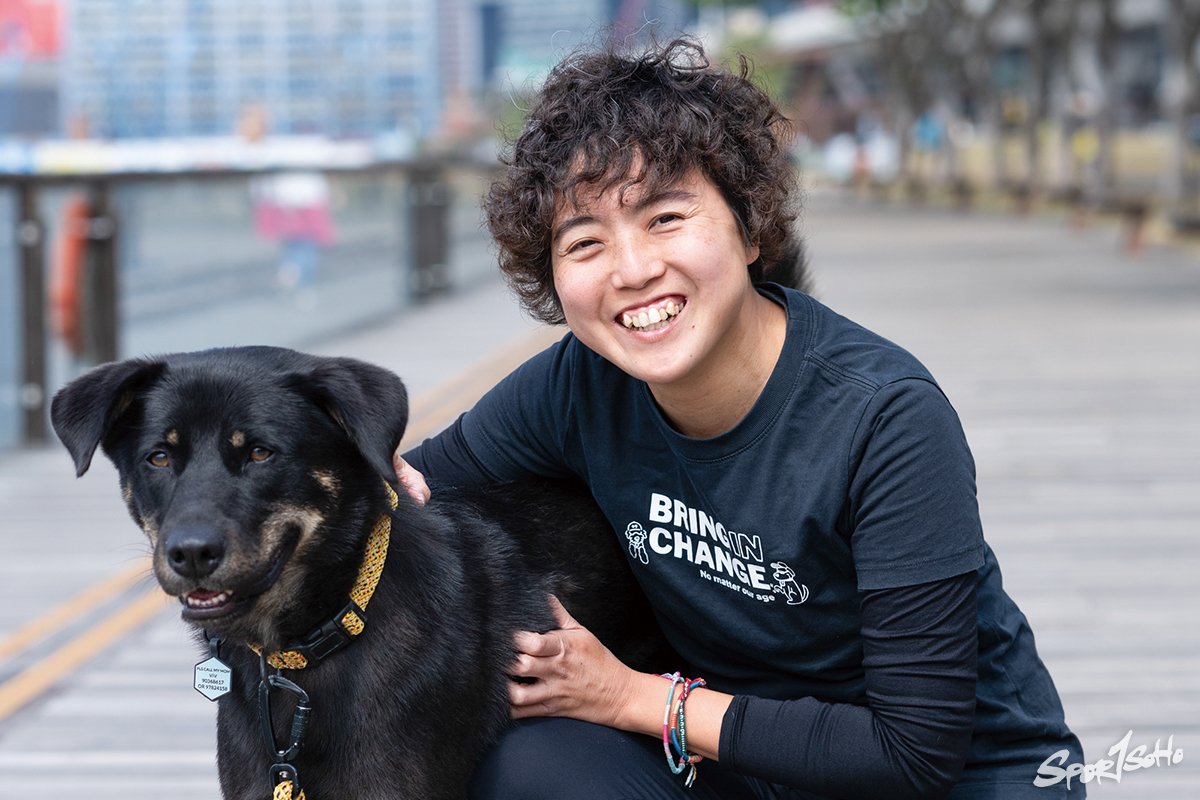

許仲欣(Clara)

Bring in Change聯合創辦人

在跑會擔任配速員,曾參與226 Full Ironman賽事

理念相同的教練

訪問當日是跑步班,教練陳偉明表示這班的內容與一般跑班不同,首先是以安全為上。「起先教他們是在深水埗運動場,所以要跟他們說明慢跑的規矩是怎樣,要留心不要阻到其他人跑,免生意外。」為了參加10公里賽,有沒有設定課表?「我會以時間去設計課程,不是跑多快,而是要跑多久,那樣就能避免因強度太大而受傷。起先初接觸的參與者可能只是跑5-10分鐘,然後慢慢地加到20分鐘、30分鐘,期間可能有休息、或者不同的伸展運動。」為了讓他們能夠克服上落斜,也有設立斜路課,「其實他們很多能力都不差,可能有一些平衡力沒那麼好,就加單腳站或平衡訓練。另外,一個月一次,我們會在美孚公園,後面有些斜路,就跑一點讓他們習慣一下。」

陳偉明 跑步教練

「嘗試給他們做,不要設限以為他們做不到。

單腳站、一些彎腰抱膝其實他們都做得到。」

開枝散葉的制肘

2023年始,Clara確立了聚焦老人家的方向,就經長者中心及Facebook去接觸及邀請老人家參與,並擴大服務區域。「除了跑步班,還有在鰂魚涌跳Zumba舞,warm up和cool down都是有音樂的,中間又會跳舞,還有瑜伽班等,多元化一點,讓老友記覺得好玩,就會吸引他們來。」

現時BiC在港九新界有六個區的服務,未能再擴展主要原因是時間制肘,「其實可能我們現在已經有300多個活躍會員。平均每班都有30-40人,有很多事要做,要跟他們聯絡,有很多物流要處理。如果要再去擴展到18區,可能全部都是8am-9am這個早上時間,但我不可能分身去這麼多區,所以都要交給人。但因為我會記得他們的名字,又會跟他們聊天,所以又很難放手。」為了令這些區域服務妥善營運,Clara在活動外的時間就在找資助,「基本上BiC就是找資助去支持營運,我們沒有辦公室,因為不想花錢,所以全部都是最直接最低支出的,但是教練也是要薪金,物流也要錢,而你做得越多其實就越多支出。」

Clara表示,其實維持服務甚至去擴展,最難的是找教練。「首先要懂得和老友記溝通,有心又有耐性。有時下雨天氣不好,教練就會最後決定,可能找一個有蓋位置,或者太大雨他覺得做不到就取消。所以教練住在哪一區,我就在那一區開,現在的教練裡只有偉明是到處跑,阿Kim則是在跑馬地(有健身studio要營運),每個教練的車馬費都一樣的,只是數百元一次。」Clara渴望能夠在更多區舉辦恆常活動,所以會一直注意合適的義工與教練,「希望有人幫到手打點,那麼我也可以落場,因為其實我享受與老友記一起互動、一起玩,這也是我當初發起這個機構的初衷。」

渣打香港馬拉松活動慈善計劃

田徑總會給予BiC約70個慈善名額,慈善機構可運用那些名額去籌款,今年有數十位「Charity Runner」,每個名額有一定捐款額約$1500-$2000去幫助支援是次項目。

Tina 77歲

「我在路德會長者中心接觸BiC,我在這裡玩得很開心,可以一起練習,拉筋、一會跑快一會跑慢,很想參加這個10公里。我最多那一次都是跑一下行一下大約6-7公里,那次可能走了2小時。我2月9日會是77歲生日,希望那天完成到10公里,給自己一個生日禮物!」

陳先生 70歲

「我是朋友介紹的。我以前只是行,沒有跑步,我的身體很僵硬,這裡帶給我動力,不用面對著四面牆,這次就試一試10公里。我慣常參加南昌的跑步班,這裡的教練很生鬼,所以開心就繼續來。」

娥姐 65歲

這是我女兒在Facebook了解完後介紹我參加的。這裡沒迫我們怎樣跑怎樣做,所以沒壓力很開心。我參加跑步、瑜伽,我以前只參加南昌那邊,但可以來觀塘走一走也很好,還有就是覺得有其他人一起跑很有動力,我以前一個人行公園,沒那麼開心。我的腳不好,一定參加不到比賽。跟著練習一下就好了。

寫在10公里後…

「回想起我初初做運動,是被朋友湊數參加毅行者,那時我沒怎樣訓練,然後很快又沒訓練下參加了全馬。這兩次我都能完成,當然過程是苦不堪言,但我很記得完賽後的激動,那種自己克服了困難,繼而再尋求挑戰的感受改變了我;我很想老友記可以體驗到。跑完10公里後,我們一起聚首回顧,他們很多都比預期快,Tina只用了1小時30分就完賽,實在始料不及。很開心他們已經磨拳擦掌想去挑戰半馬,他們都在說想知道下一個比賽是何時。一個人影響另一個人,有了方向有了目標,證明老友記也做得到。」

「未來目標方面,我經常都以『揹水一戰』作想像,每年都會有一個很大的賽事,可能是老友記的跑步比賽,可能年青人就一對一陪他們去跑,一個帶著自老友記去跑的比賽。想了很久,想了很多年但還未成功。」Clara說

Text:Jack

Photo:Lucien、受訪者提供

Design:Yvonne

原文刊於《運動版圖》2025年3月號

更豐富內容請支持印刷版或電子版!